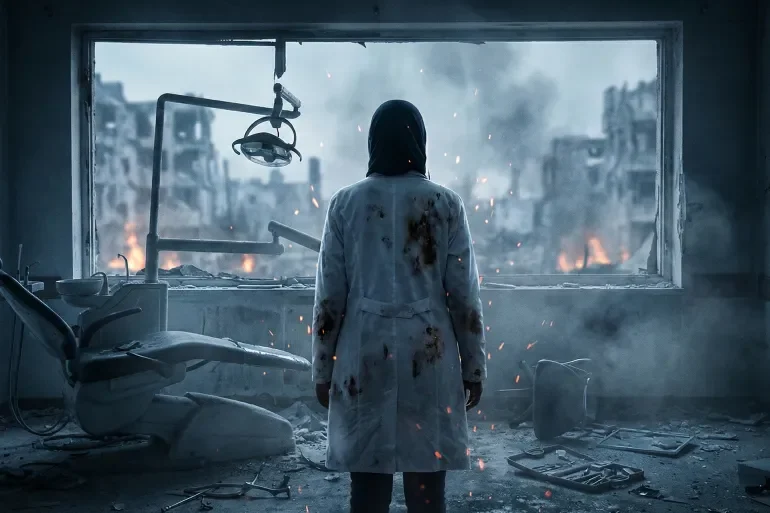

لم يخطر ببالنا يوما، نحن أطباء الأسنان، أن نصبح مسعفين في ساحات القتال! كنا نعرف تفاصيل اللثة والأعصاب والأسنان، لا الجراح المفتوحة ولا النزيف الغزير، لكن حرب غزة لا تسأل أحدا عن تخصصه، ولا تمنح رفاهية الاختيار. وحين انهارت المستشفيات تحت القصف، فُتحت أبوابها لكل من يملك أي معرفة طبية (أطباء، ممرضين، طلاب، وحتى أطباء أسنان)

في الأيام الأولى، طُلب منا المساعدة في أقسام الطوارئ؛ دخلناها بخوف يفوق شجاعتنا، لكن الخوف سرعان ما تلاشى أمام المصابين والمحتضرين. لم يكن هناك وقت للتخصص، كانت الأرواح تُنقذ بما توافر من أدوات؛ الخيوط التي طالما استُخدمت لإتقان الابتسامات أغلقت جراح الوجه والرأس، والملقط الصغير الذي كان يُستعمل للحشوات صار ينتزع الشظايا من اللحم.

عملنا في ظروف تكاد تكون مستحيلة.. مع انقطاع الكهرباء والماء، بات التعقيم حلما بعيدا، ونفدت الأدوية خلال أيام. أحيانا كنا نعمل على ضوء الهواتف المحمولة الخافت، نوقف النزيف أو نضمد الجراح المفتوحة. لم نتلق تدريبا على إسعافات الميدان، لكننا تعلمنا بسرعة؛ لا في قاعات المحاضرات، بل في غرف امتلأت بالألم والصراخ والدعاء.

في إحدى الليالي، كنت في المستشفى وقد أمضيت يومين دون نوم.. امتلأ المكان برائحة الدم والدخان، ولم يتوقف هدير الطائرات، جاء نداء بعد قصف جديد، ركضنا إلى قسم الطوارئ وقلوبنا ترتجف. دخلت امرأة مغطاة بالدماء تحمل ابنتها المصابة؛ كانت الشظايا قد مزقت وجه الطفلة، ولم يكن هناك جرّاح وجه متاح. نظرت الممرضة إليّ وقالت: «أنتِ الأقرب.. حاولي».

بدأت معالجة الجرح كما أعالج سنا؛ بدقة ويدين ثابتتين، رغم أن قلبي كان يرتجف داخلي. تشبثت الأم بي وقالت: «أنقذيها أولا.. أنا لست مهمة»! كان وجهها ينزف أيضا. قلت لها: «أحتاج إلى خياطة جرحك سريعا قبل أن يُصاب بالتهاب». همست: «أي وجه؟ أي جمال؟ فقط دعيها تعيش..»

تجمدت يداي! كانت تلك العبارة أعمق من أي جرح رأيته. واصلت الخياطة بينما تنهمر الدموع بصمت، ليس من التعب، بل من العجز. وقبل أن أنتهي، أمسكت بيدي وتوسلت: «قولي لي إن ابنتي بخير، أرجوك». ذهبت مسرعة إلى الغرفة المجاورة.. كانت ساكنة بلا حراك، غطيتها بيديّ كأنني أُغلق قلبي. عدت إلى أمها التي حدّقت بي بعينين ممتلئتين بأسئلة بلا كلمات.. لم يكن لديّ ما أقدمه سوى الصمت.

في ليلة أخرى، وتحت هدير الطائرات والانفجارات، جاءتني أم مسرعة من خيمة قريبة، كانت ابنتها تعاني من التهاب شديد في أحد أسنانها.. لم يكن هناك تخدير، ولا تعقيم، ولا أدوات مناسبة. كنت خائفة، لكنني لم أستطع أن أصدّها؛ دموع الأم، ونظراتها اليائسة، وبكاء الطفلة، كل ذلك دفعني للتحرك.

بأبسط الأدوات المتاحة، خففت ألمها قدر الإمكان.. مرّت ساعات وسط الخوف والضجيج، لكنني ركزت فقط على تهدئة الطفلة حتى الفجر، حين نُقلت بأمان إلى العيادة لتلقي العلاج. امتنان الأم الصامت ذكّرني بسبب اختياري هذه المهنة؛ تخفيف الألم الإنساني، حتى في أحلك اللحظات. في تلك اللحظة، كنت إنسانة أولا، وطبيبة أسنان ثانيا.

في الأيام التالية، عدتُ لتعليم طلابي من جديد. كانوا قد انقطعوا عن جامعاتهم؛ لا مختبرات، ولا معدات، وأحيانا ولا حتى الأساسيات، ومع ذلك حضروا متلهفين للتعلّم والتدرب. كانت محاولاتهم الأولى مترددة، لكنها مفعمة بالإصرار. كل نجاح صغير (حشوة، قلع، إصلاح بسيط) كان يجلب فرحا وأملا. إرشادهم ساعد على تضميد جزء صغير من قلبي المُنهك، بعد كل ما شهدته من ألم.

في تلك اللحظة أدركت أن الطب في زمن الحرب ليس كأي طب آخر؛ أصعب ما فيه ليس الجرح ولا الدم، بل العجز أمام أم تشاهد عالمها ينهار. من هذه اللحظات وُلد فينا شيء جديد.. لم نعد مجرد أطباء أسنان نعيد الابتسامات، بل مسعفين نعيد ما تبقى من إنسانية، أصبحنا جنودا في معركة البقاء نقاتل بالمشارط والخيوط والشاش، حاملين خوفنا وعزمنا معا.

بعد أشهر من القصف، لم يعد الطب مجرد مهنة؛ بل غدا مرادفا للبقاء.. والإصرار على أن الإنسانية يجب أن تصمد، حتى وسط الدمار. قد نعود يوما إلى عياداتنا الصغيرة، نعالج التسوس ونعيد الابتسامات، لكننا سنحمل إلى الأبد ذكرى أولئك الذين حاولنا إعادتهم إلى الحياة بأدوات لم تُصمم لإنقاذ الأرواح، لكنها فعلت ذلك بطريقة ما.

معلومات الموضوع

الوسوم

مراجع ومصادر

- مدونات الجزيرة